合言葉は「ウイ好きー!」

こんにちは。

3度の飯よりウイスキーが好き、「リョウ」と申します。

さて、今回は長野県の中央アルプス駒ヶ岳山麓にある「マルス信州蒸留所」の工場見学に行ってきました!

信州が故郷の私にとって、なんだか思い入れの深いように感じてしまう、そんな蒸留所。

日本一標高が高いところにある蒸留所ということで、胸が高まりますね♪

ちなみにマルス信州蒸留所の工場見学は無料で参加することができますが、大型連休などで混雑するシーズンは、予約して来場すると安心ですよ。

それでは、マルス信州蒸留所の工場見学レポートをはじめたいと思います!

目次

マルス信州蒸留所「工場見学」予約方法

冒頭でもお伝えしましたが、マルス信州蒸留所の工場見学は、無料かつ、予約無しで参加できちゃいます。

ただし、大型連休などのハイシーズンや10名以上で見学する場合は、事前に予約を入れておくと安心です。

工場見学の予約は、本坊酒造株式会社の工場見学フォームからできます。

予約無しで行く場合は、受付でスタッフの方に工場見学をしたい旨を伝えればOK。

受付を済ませたら、工場の案内マップを渡してくれます。

案内マップを片手に、自由に工場見学を楽しんじゃいましょう!

マルス信州蒸留所までの道のり

マルス信州蒸留所までは、車、もしくは電車&タクシーを使って向かいます。

電車の場合は、「駒ヶ根駅」もしくは「宮田駅」からタクシーなどで向う方が多いです。

「駒ヶ根駅」からの道のりはこちら

駒ヶ根駅からはタクシーで約10分。

「宮田駅」からの道のりはこちら

宮田駅からもタクシーで約10分。

車の場合はこちら

車の場合は、中央高速自動車道の「駒ヶ根IC」から約10分。

以下の看板が目印です。

「マルス信州蒸留所」工場見学レポート

それでは、いよいよ工場見学についてレポートしていきます!

まずは受付を済ませて、自由に工場見学!

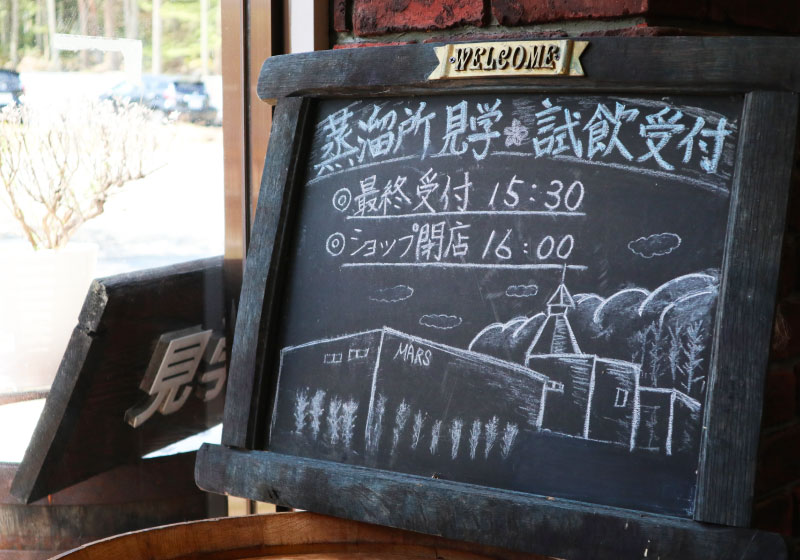

まずは受付で工場見学の申し込みをし、工場案内マップをもらいます。

受付の入口はこちら。

ドライバーの方は、ハンドルキーパーとひと目で分かるように、首から下げる入館証を渡されますので、最後まで首から下げて見学してくださいね。

いざ工場見学へ!

最初に目に入るのが、初代岩井式蒸留釜(ポットスチル)。

初代岩井式蒸留釜の「岩井」とは、「岩井喜一郎」氏の「岩井」です。

岩井喜一郎氏は、朝ドラ「マッサン」で有名な「竹鶴政孝」氏を、ウイスキー造りを学ばせるために、スコットランドへ派遣した人物。

ウイスキーを語る上ではずせない人なんです。

岩井喜一郎氏は、竹鶴政孝氏がスコットランドから日本に帰国した際に実習報告書(竹鶴ノート)を受け取り、1960年に本坊酒造のウイスキー部門の計画を任され、本格的にウイスキーを作りはじめます。

当初の本坊酒造のウイスキーは、竹鶴政孝氏に従った製法を採用していたので、ヘビーでスモーキーなウイスキーだったそうです。

しかしその9年後、販売不振により、本坊酒造はウイスキー部門の撤退を余儀なくされました。

そして、岩井喜一郎氏の死後の1981年に、ウイスキー界に再参入するため、鹿児島工場での生産を開始しました。

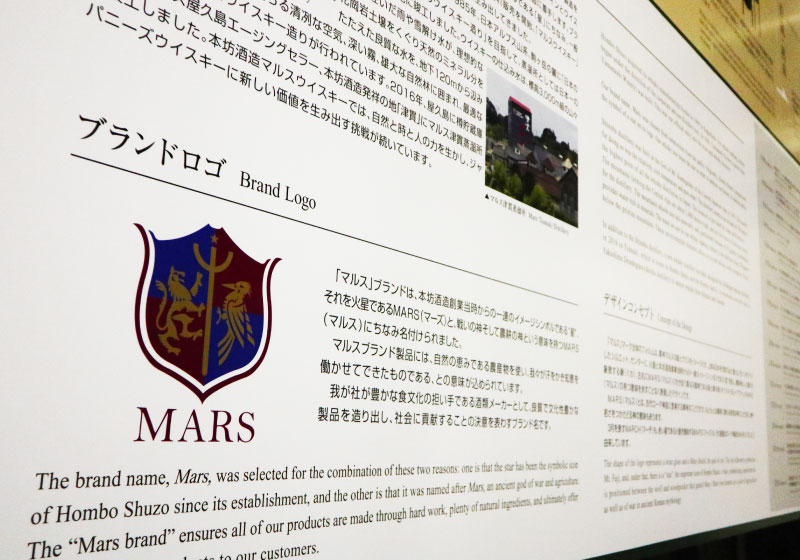

ちなみに「マルス」の由来は、火星であるMars(マーズ)と、戦いの神・農耕の神という意味を持つMars(マルス)とのこと。

詳しくは、「第1樽貯蔵庫」内の案内に書かれていますよ。

ということで、第1樽貯蔵庫から見ていきましょう!

この扉のたたずまい。

「普通に入っちゃって大丈夫なのかな?」

そんなことを思わせる雰囲気ですね(笑)

もちろん入って大丈夫ですので、どんどん進んじゃいましょう!

(温度管理を徹底しているため、工場の扉は必ず閉めるようにしてくださいね)

ではなく、ではなく・・・。

感動して、つい取り乱してしまいました。

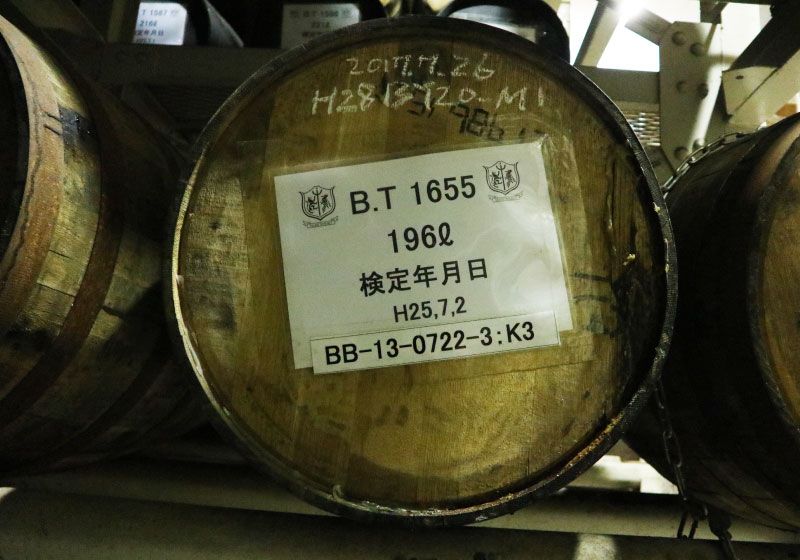

それにしても、ウイスキー樽を生で見ると、やはり圧倒されますね。

一つひとつのウイスキー樽に、検定年月日を記載されていて、ウイスキー造りを身近で感じることができます。

こうして並べられたウイスキー樽から、ボトリングをされて、私たちのもとに届くのですね。

貯蔵庫内には、マルスウイスキーに込められた思いや、歴史などが記載されたボードが設置されています。

大きなボードで、ビッシリと情報が記載されているため、読み応え十分。

ちなみに、貯蔵庫の中は少し肌寒いので、寒いのが苦手な方は上着があるといいかもしれません。

続いて「原酒製造棟」へと進みます。

階段を上がると「糖化室」の入口が見えてきました。

「糖化」(仕込み)とは、「製麦」で作った「麦芽」を粉砕し、仕込み水と呼ばれる水と混ぜ、おかゆ状態にしたことを言います。

その工程の中で、麦芽中の酵素が働き、デンプンが糖に変わります。

ピカピカのタンクが、ウイスキー造りへの情熱の高さを感じさせてくれますね。

お次は「醗酵室」。

どことなく、味噌が醗酵しているような香りを感じることができます。

「醗酵」とは、糖化(仕込み)で作った麦汁(ばくじゅう)を、アルコール分約7%の発酵液に変える工程のこと。

酵母の種類や醗酵条件によって、香りなどに特徴が出るそうですよ。

ちなみに、醗酵には約60時間程度かかり、この工程でできた醗酵液を「もろみ」とよびます。

そして、いよいよ「蒸留室」へ。

ポットスチル発見!

※ポットスチルとは、モルトウイスキーなどの蒸留に使用する、かぶとの形をした単式蒸留釜のことをいいます。

「すごいなぁ。手を伸ばせば届きそうな距離で見られれるなんて、感動だなぁ・・・。」

つい見入ってしまいました。

このように、自分の好きなペースで見学ができるのも自由見学の魅力ですよね♪

そして、感動に浸っていると・・・。

「あ!ニューポットを味見している・・・・!」

※ニューポットとは、ポットスチル(単式蒸溜器)から溜出したばかりの、未熟成なモルトウイスキーのことをいいます。

今後マルスウイスキーを飲むときは、きっとこの光景を思い出しちゃいますね。

貴重なウイスキーを試飲

工場見学から戻ると、無料でウイスキーの試飲をすることができます。

この日の無料試飲は「信州」という長野県限定ウイスキーと「春のワイン」というフルーティーなワインでした。

有料カウンターでは、とっても貴重なウイスキー「駒ヶ岳」などを試飲することもできちゃいますよ。

まずは長野県限定ウイスキー「信州」からいってみましょう!

マルスウイスキーの「ツインアルプス」は飲んだことがあるけど、「信州」は初めて。

果たして、どんな味がするのかな?

ぐびぐび。

「う、うまい・・・!」

さっぱりしているのに、甘みもしっかり感じられるし、アルコールのいやらしさもない!

これを1,500円程度で買えるのは恐れ入ったなぁ!

きっとハイボールにしても美味しいんだろうなぁー!

ちなみに美味しい仕込み水もありますので、簡易の水割りもできちゃいますよ。

※車の運転で飲めない人も、仕込み水は飲めますので、安心してくださいね。

よし!

せっかく来たんだし、貴重な有料ウイスキーも飲んでみよう!

さて、どれを飲んでみようかな・・・。

どれも飲んだことが無いウイスキーばかりで、迷ってしまうなぁ。

思い切って、どーんといいのを頼んでみようかな・・・。

ということで、駒ヶ岳の27年と駒ヶ岳の6年を飲み比べだ!

まずは駒ヶ岳の27年から。

これは今まで飲んだウイスキーの中でも、トップクラスに美味しい・・・!

口当たりは優しいのに、余韻にはどこまでも複雑さを感じる。

どこかキャラメルのような風味が感じられ、ふわっと口の中から消えていきます。

すでに販売は終了してしまいましたが、「軽井沢」に少し近いかもしれませんね。

ちなみに駒ヶ岳の27年は、もう樽が5つほどしか無いそうで、かなり貴重。

そりゃ、この値段でも仕方がない。

お次は駒ヶ岳の6年を飲んでみましょう。

こちらは力強くもフレッシュなピートを感じられます。

口当たりは爽やかな甘さがあり、余韻はスモーキーさが目立ちます。

ここまで違いがあるとは思いませんでしたが、こちらも最高に美味しいです!

みなさんもぜひお試しあれ!

自分へのお土産には、マルスウイスキー「信州」を買っちゃいました。

マルス信州蒸留所のおすすめウイスキー

マルスウイスキー「信州」

長野県限定のマルスウイスキー「信州」。

口当たりは柔らかく、後味がすっきりと優しい、宅飲みに最適なウイスキーです。

なぜこれを全国販売しないのかと疑問に思うほどのクオリティで、ストレートからロック、水割り、ハイボールまで、飲み方を選ばない万能ウイスキー。

お財布に優しい価格なのも嬉しいところ。

ぜひ試していただきたい1本です。

マルスウイスキー「ツインアルプス」

高コストパフォーマンスのマルスウイスキー「ツインアルプス」。

この価格帯で、しっかりとした味わいと、香りのあるウイスキーは珍しいのではないでしょうか。

ツインアルプスも万能タイプですが、「信州」をより華やかにフレッシュにした印象を受けます。

爽やかな風味の中にも、しっかりと重みを感じられます。

マルスウイスキー「駒ヶ岳」

香り、味、全てが高水準のプレミアムウイスキー「駒ヶ岳」。

本数が少なく、高価格で取引されていますが、試す価値は十分にあります。

豊潤な香りとピート香がバランスよく調和し、口に含むと柑橘の香りがふわっと広がり、長く心地よい余韻を楽しめます。

マルスウイスキーの底力が垣間見れる1本です。

最後に

マルス信州蒸留所は、爽やかな山の中でウイスキーを感じられる、とても素敵な蒸留所でした。

試飲コーナーでは、ウイスキー検定の資格持つ専門スタッフが、ウイスキーについてしっかり解説をしてくれます。

山の中にあるウイスキーの秘境、それが「マルス信州蒸留所」。